भाषाविज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषाविज्ञान के अध्ययेता 'भाषाविज्ञानी' कहलाते हैं। भाषाविज्ञान संभंधित आरंभिक गतिविधियों में

पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाता है। भाषाविज्ञान,

व्याकरण से भिन्न है। व्याकरण में किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन (functional description) किया जाता है जबकि भाषाविज्ञानी इसके आगे जाकर

भाषा का अत्यन्त व्यापक अध्ययन करता है। अध्ययन के अनेक विषयों में से आजकल भाषा-विज्ञान को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है।

भाषा विज्ञान के अनेक नाम

भाषा-सम्बन्धी इस अध्ययन को यूरोप में आज तक अनेक नामों और संज्ञाओं से अभिहित किया जाता रहा है। सर्वप्रथम इस अध्ययन को फिलोलॉजी (Philology) शब्द के आगे विशेषण के रूप में एक शब्द जोड़ा गया- (Comparative) तब इसे ‘‘कम्पैरेटिव फिलोलॉजी’’ (Comparative Philology) कह कर पुकारा गया। उन्नीसवीं शताब्दी तक व्याकरण तथा भाषा-विषयक अध्ययन को प्रायः एक ही समझा जाता था। अतः इसे विद्वानों ने 'कम्पैरेटिव ग्रामर' नाम भी दिया।

फ्रांस में इसको लैंगिस्तीक् (Linguistique) नाम दिया गया। फ्रांस में भाषा सम्बन्धी कार्य अधिक होने के कारण उन्नीसवीं सदी में सम्पूर्ण यूरोप में ही "Linguistique" अथवा "Linguistics" नाम ही प्रचलित रहा है। इसके अतिरिक्त 'साइंस ऑफ लैंग्वेज', ‘ग्लौटोलेजी’ (Glottology) आदि अन्य नाम भी इस विषय को प्रकट करने के लिए काम में आये। आज इन सभी नामों में से ‘‘लिंग्विस्टिक्स’’, ‘‘फिलोलॉजी’’ (Philology) मात्र ही प्रयोग में लाए जाते हैं।

भारतवर्ष में इन सभी यूरोपीय नामों के अतिरिक्त हिन्दी भाषा में जो नाम प्रयोग में लाए जाते हैं वे इस प्रकार हैं- ‘‘भाषा-शास्त्र’’, ‘‘भाषा-तत्त्व’’, ‘‘भाषा-विज्ञान’’, तथा ‘‘तुलनात्मक भाषा-विज्ञान’’ आदि। इन सभी नामों में से सर्व प्रचलित नाम ‘‘भाषा-विज्ञान’’ है। इन नाम में प्राचीन और नवीन सभी नामों का समाहार-सा हुआ जान पड़ता है। अतः यही नाम इस शास्त्र के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है।

इतिहास

अपने वर्तमान स्वरूप में भाषा विज्ञान पश्चिमी विद्वानों के मस्तिष्क की देन कहा जाता है। अति प्राचीन काल से ही भाषा-सम्बन्धी अध्ययन की प्रवृत्ति संस्कृत-साहित्य में पाई जाती है। ‘शिक्षा’ नामक वेदांग में भाषा सम्बन्धी सूक्ष्म चर्चा उपलब्ध होती है। ध्वनियों के उच्चारण- अवयव, स्थान, प्रयत्न आदि का इन ग्रन्थों में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। ‘प्रातिशाख्य’ एवं निरूक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति, धातु, उपसर्ग-प्रत्यय आदि विषयों पर वैज्ञानिक विश्लेषण भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है। भर्तृहरि के ग्रन्थ ‘वाक्य पदीय’ के अन्तर्गत ‘शब्द’ के स्वरूप का सूक्ष्म, गहन एवं व्यापक चिन्तन उपलब्ध होता है। वहाँ शब्द को ‘ब्रह्म’ के रूप में परिकल्पित किया गया है और उसकी ‘अक्षर’ संज्ञा बताई गई है। प्रकारान्तर से यह एक भाषा-अध्ययन समबन्धी ग्रन्थ ही है।

संस्कृत-साहित्य में दर्शन एवं साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में भी हमें ‘शब्द’ ’अर्थ’, ‘रस’ ‘भाव’ के सूक्ष्म विवेचन के अन्तर्गत भाषा वैज्ञानिक चर्चाओं के ही संकेत प्राप्त होते हैं’ संस्कृत-साहित्य में यत्र-तत्र उपलब्ध होने वाली भाषा-विचार-विषयक सामग्री ही निश्चित रूप से वर्तमान भाषा-विज्ञान की आधारशिला कही जा सकती है।

आधुनिक विषय के रूप में भाषा-विज्ञान का सूत्रपात यूरोप में सन 1786 ई0 में सर विलियम जोन्स नामक विद्वान द्वारा किया गया माना जाता है। संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रसंग में सर विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस संभावना को व्यक्त किया था कि संभवतः इन तीनों भाषाओं के मूल में कोई एक भाषा रूप ही आधार बना हुआ है। अतः इन तीनों भाषाओं (

संस्कृत,

ग्रीक और

लैटिन) के बीच एक सूक्ष्म संबंध सूत्र अवश्य विद्यमान है। भाषाओं का इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन ही आधुनकि भाषा-विज्ञान के क्षेत्र का पहला कदम बना।

सामान्य परिचय

‘‘भाषा-विज्ञान’’ नाम में दो पदों का प्रयोग हुआ है। ‘‘भाषा’’ तथा ‘‘विज्ञान’’। भाषा-विज्ञान को समझने से पूर्व इन दोनों शब्दों से परिचित होना आवश्यक प्रतीत होता है।

‘भाषा’ शब्द संस्कृत की ‘‘भाष्’’ धातु से निष्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ है-व्यक्त वाक (व्यक्तायां वाचि)। ‘विज्ञान’ शब्द में ‘वि’ उपसर्ग तथा ‘ज्ञा’ धातु से ‘ल्युट्’ (अन) प्रत्यय लगाने पर बनता है। सामान्य रूप से ‘भाषा’ का अर्थ है ‘बोल चाल की भाषा या बोली’ तथा ‘विज्ञान’ का अर्थ है ‘विशेष ज्ञान’, किन्तु ‘भाषा-विज्ञान’ शब्द में प्रयुक्त इन दोनों पदों का स्पष्ट और व्यापक अर्थ समझ लेने पर ही हम इस नाम की सारगर्भिताको जानने में सफल होंगे। अतः हम यहाँ इन दोनों पदों के विस्तृत अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं।

भाषाःमानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता चिरकाल से अनुभव की जाती रही है। इस प्रकार भाषा का अस्तित्त्व मानव समाज में अति प्राचीन सिद्ध होता है। मानव के सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का प्रकाशन करने के लिए, सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को जानने के लिए भाषा एक महत्त्वपूर्ण साधन का कार्य करती है। हमारे पूर्वपुरुषों से सभी साधारण और असाधारण अनुभव हम भाषा के माध्यम से ही जान सके हैं। हमारे सभी सद्ग्रन्थों और शास्त्रों से मिलने वाला ज्ञान भाषा पर ही निर्भर है। महाकवि

दण्डी ने अपने महान ग्रन्थ ‘काव्यादर्श’ में भाषा की महत्ता सूचित करते हुए लिखा हैः-

- इदधतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।

- यदि शब्दाह्नयं ज्योत्तिरासंसारं न दीप्यते।।

अर्थात् यह सम्पूर्ण भुवन अंधकारपूर्ण हो जाता, यदि संसार में शब्द-स्वरूप ज्योति अर्थात् भाषा का प्रकाश न होता। स्पष्ट ही है कि यह कथन मानव भाषा को लक्ष्य करके ही कहा गया है। पशु-पक्षी भावों को प्रकट करने के लिए जिन ध्वनियों का आश्रय लेते हैं वे उनके भावों का वहन करने के कारण उनके लिए भाषा हो सकती हैं किन्तु मानव के लिए अस्पष्ट होने के कारण विद्वानों ने उसे ‘अव्यक्त वाक्’ कहा है, जो भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखती। क्योंकि ‘अव्यक्त वाक्’ में शब्द और अर्थ दोनों ही अस्पष्ट बने रहते हैं। मनुष्य भी कभी-कभी अपने भावों को प्रकट करने के लिए अंग-भंगिमा, भ्रू-संचालन, हाथ-पाँव-मुखाकृति आदि के संकेतों का प्रयोग करते हैं परन्तु वह भाषा के रूप में होते हुए भी ‘व्यक्त वाक्’ नहीं है। मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह ‘व्यक्त वाक्’ अर्थात् शब्द और अर्थ की स्पष्टता लिए हुए होती है। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि के अनुसार ‘व्यक्त वाक्’ का अर्थ भाषा के वर्णनात्मक होने से ही है।

यह सत्य है कि कभी-कभी संकेतों और अंगभंगिमाओं की सहायता से भी हमारे भाव और विचारों का प्रेषण बड़ी सरलता से हो जाता है। इस प्रकार वे चेष्टाएँ भाषा के प्रतीक बन जाती हैं किन्तु मानव भावों को प्रकट करने का सबसे उपयुक्त साधन वह वर्णनात्मक भाषा है जिसे ‘व्यक्त वाक्’ की संज्ञा प्रदान की गई है। इस में विभिन्न अर्थों को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित् उच्चरित या कथित ध्वनियों का आश्रय लिया जाता है। अतः भाषा हम उन शब्दों के समूह को कहते हैं जो विभिन्न अर्थों के संकेतों से सम्पन्न होते हैं। जिनके द्वारा हम अपने मनोभाव सरलता से दूसरों के प्रति प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा की परिभाषा करते हुए हम उसे मानव-समाज में विचारों और भावों का आदान-प्रदान करने के लिए अपनाया जाने वाला एक माध्यम कह सकते हैं जो मानव के उच्चारण अवयवों से प्रयत्नपूर्वक निःसृत की गई ध्वनियों का सार्थक आधार लिए रहता है। वो ध्वनि-समूह शब्द का रूप तब लेते हैं जब वे किसी अर्थ से जुड़ जाते हैं। सम्पूर्ण ध्वनि-व्यापार अर्थात् शब्द-समूह अपने अर्थ के साथ एक ‘यादृच्छिक’ सम्बंध पर आधारित होता है। ‘यादृच्छिक’ का अर्थ है पूर्णतया कल्पित। संक्षेप में विभिन्न अर्थों में व्यक्त किये गए मुख से उच्चरित उस शब्द समूह को हम भाषा कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं।

भाषा-विज्ञान के अध्ययन के लाभ

1. अपनी चिर-परिचित भाषा के विषय में जिज्ञासा की तृप्ति या शंकाओं का निर्मूलन।

2. ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति का परिचय।

3. किसी जाति या सम्पूर्ण मानवता के मानसिक विकास का परिचय।

4. प्राचीन साहित्य का अर्थ, उच्चारण एवं प्रयोग सम्बन्धी अनेक समस्याओं का समाधान।

5. विश्व के लिए एक भाषा का विकास।

6. विदेशी भाषाओं को सीखने में सहायता।

7. अनुवाद करने वाली तथा स्वयं टाइप करने वाली एवं इसी प्रकार की मशीनों के विकास और निर्माण में सहायता।

8. भाषा, लिपि आदि में सरलता, शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन-परिवर्द्धन में सहायता।

इन सभी लाभों की दृष्टि से आज के युग में भाषा-विज्ञान को एक अत्यन्त उपयोगी विषय माना जा रहा है और उसके अध्ययन के क्षेत्र में नित्य नवीन विकास हो रहा है।

भाषाविज्ञान : कला है या विज्ञान?

भाषा एक प्राकृतिक वस्तु है जो मानव को ईश्वरीय वरदान के रूप में मिली हुई है। भाषा का निर्माण मनुष्य के मुख से स्वाभाविक रूप में निःसृत ध्वनियों (वर्णों) के द्वारा होता है। भाषा का सामान्य ज्ञान इसके बोलने और सुनने वाले सभी को हो जाता है। यही भाषा का सामान्य ज्ञान कहलाता है। इसके आगे, भाषा कब बनी, कैसे बनी ? इसका प्रारम्भिक एवं प्राचीन स्वरूप क्या था ? इसमें कब-कब, क्या-क्या परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के क्या कारण हैं ? अथवा कुल मिलाकर भाषा कैसे विकसित हुई ? उस विकास के क्या कारण हैं ? कौन सी भाषा किस दूसरी भाषा से कितनी समानता या विषमता रखती है ? यह सब भाषा का विशेष ज्ञान या ‘भाषा-विज्ञान’ कहा जाएगा। इसी भाषा-विज्ञान के विशेष रूप अर्थात् भाषा विज्ञान को आज अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण विषय मान लिया गया है।

भाषा-विज्ञान जब अध्ययन के विषयों में बड़ी-बड़ी कक्षाओं के पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया तो सर्वप्रथम यह एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भाषा-विज्ञान को कला के अन्तर्गत गिना जाए या विज्ञान में। अर्थात् भाषा-विज्ञान कला है अथवा विज्ञान है। अध्ययन की प्रक्रिया एवं निष्कर्षों को लेकर निश्चय किया जाने लगा कि वस्तुतः उसे भौतिक विज्ञान, एवं रसायन विज्ञान आदि की भाँति विशुद्ध विज्ञान माना जाए अथवा चित्र, संगीत, मूर्ति, काव्य आदि कलाओं की भाँति कला के रूप में स्वीकार किया जाए।

भाषा-विज्ञान कला नहीं है

कला का सम्बन्ध मानव-जाति वस्तुओं या विषयों से होता है। यही कारण है कि कला व्यक्ति प्रधान या पूर्णतः वैयक्तिक होती है। व्यक्ति सापेक्ष होने के साथ-साथ किसी देश विशेष और काल-विशेष का भी कला पर प्रभाव रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी काल में कला के प्रति जो मूल्य रहते हैं उनमें कालान्तर में नये-नये परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं तथा वे किसी दूसरे देश में भी मान लिए जाएँ, यह भी आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति को किसी वस्तु में उच्च कलात्मक अभिव्यक्ति लग रही है। किन्तु दूसरे को वह इस प्रकार की न लग रही हो। अतः कला की धारणा प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न-भिन्न हुआ करती है।

कला का सम्बन्ध मानव हृदय की रागात्मिक वृत्ति से होता है। उसमें व्यक्ति की सौन्दर्यानुभूति का पुट मिला रहता है। कला का उद्देश्य भी सौन्दर्यानुभूति कराना, या आनन्द प्रदान करना है, किसी वस्तु का तात्विक विश्लेषण करना नहीं। कला के स्वरूप की इन सभी विशेषताओं की कसौटी पर परखने से ज्ञात होता है कि भाषा-विज्ञान कला नहीं है। क्योंकि उसका सम्बन्ध हृदय की सरसता-वृत्ति से न होकर बुद्धि की तत्त्वग्राही दृष्टि से होता है। भाषा-विज्ञान का उद्देश्य सौन्दर्यानुभूति कराना या मनोरंजन कराना भी नहीं है। वह तो हमारे बौद्धिक चिन्तन को प्रखर बनाता है। भाषा के अस्तित्व का तात्त्विक मूल्यांकन करता है। उसका दृष्टिकोण बुद्धिवादी है। भाषा-विज्ञान के निष्कर्ष किसी व्यक्ति, राष्ट्र या काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं तथा भाषा-विज्ञान के अध्ययन का मूल आधार जो भाषा है वह मानवकृत पदार्थ नहीं है। अतः भाषा-विज्ञान को हम कला के क्षेत्र में नहीं गिन सकते। भाषा-विज्ञान की उपयोगिता इसमें है कि वह भाषा सिखाने की कला का ज्ञान कराता है। इसी कारण स्वीट ने व्याकरण को भाषा को कला तथा विज्ञान दोनों कहा है। भाषा का शुद्ध उच्चारण, प्रभावशाली प्रयोग कला की कोटि में रखे जा सकते हैं।

भाषाविज्ञान : विज्ञान है

भाषा-विज्ञान को कला की सीमा में नहीं रखा जा सकता, यह निश्चय हो जाने पर यह प्रश्न उठता है कि क्या भाषा-विज्ञान, भौतिक-शास्त्र, रसायन-विज्ञान आदि विषयों की भाँति पूर्णतः विज्ञान है ?

अनेक विद्वानों की धारणा में भाषा-विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। उनकी धारणा के अनुसार अभी भाषा-विज्ञान के सभी प्रयोग पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं और उसके निष्कर्षों को इसीलिए अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही भाषा-विज्ञान के सभी निष्कर्ष विज्ञान की भाँति सार्वभौमिक और सार्वकालिक भी नहीं है।

जिस प्रकार गणित शास्त्र में 2 + 2 = 4 सार्वकालिक, विकल्परहित निष्कर्ष है जो सर्वत्र स्वीकार किया जाता है, भाषा-विज्ञान के पास इस प्रकार के विकल्प-रहित निर्विवाद निष्कर्ष नहीं है। विज्ञान में तथ्यों का संकलन और विश्लेषण होता है और ध्वनि के नियम अधिकांशतः विकल्परहित ही हैं, अतः कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा-विज्ञान को मानविकी (कला) एवं विज्ञान के मध्य में रखा जा सकता है।

विचार करने पर हम देखते हैं कि विज्ञान की आज की दु्रत प्रगति में प्रत्येक विशेष ज्ञान अपने आगामी ज्ञान के सामने पुराना और अवैज्ञानिक सिद्ध होता जा रहा है। नित्य नवीन आविष्कारों के आज के युग में वैज्ञानिक दृष्टि नित्य सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और नवीन से नव्यतर होती चली जा रही है। आज के विकसित ज्ञान-क्षेत्र को देखते हुए कई वैज्ञानिक मान्यताएँ पुरानी और फीकी पड़ गई है। न्यूटन का प्रकाश सिद्धान्त भी अब सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। इससे यह सिद्ध होता हो जाता है कि नूतन ज्ञान के प्रकाश में पुरातन ज्ञान भी विज्ञान के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है।

अतः विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर भाषा-विज्ञान को हम विज्ञान के ही सीमा-क्षेत्र में पाते हैं। भाषा-विज्ञान निश्चय ही एक विज्ञान है जिसके अन्तर्गत हम भाषा का विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह सही है कि अभी तक भाषा-विज्ञान का वैज्ञानिक स्तर पर पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। यही कारण है कि प्रसिद्ध ग्रिम-नियम के आगे चल कर ग्रासमान और वर्नर को उसमें सुधार करना पड़ा है। उक्त सुधारों से पूर्व ग्रिम का ध्वनि नियम निश्चित् नियम ही माना जाता था और सुधारों के बाद भी वह निश्चित् नियम ही माना जाता है। इस प्रकार नये ज्ञान के प्रकाश में पुराने सिद्धान्तों का खण्डन होने से विज्ञान का कोई विरोध नहीं है। वास्तव में यही शुद्ध विज्ञान है।

सन् 1930 के बाद जहाँ वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान को पुनः महत्त्व प्राप्त हुआ, वहाँ तब से लेकर आज तक द्रुत गति में विकास हुआ है। जब से ध्वनि के क्षेत्र में यंत्रों की सहायता से नये-नये परीक्षण प्रारम्भ हुए हैं तथा प्राप्त निष्कर्ष पूरी तरह नियमित होने लगे हैं, तब से ही भाषा-विज्ञान धीरे-धीरे प्रगति करता हुआ विज्ञान की श्रेणी में माना जाने लगा है।

विज्ञान की एक बड़ी विशेषता है उसका प्रयोगात्मक होना। अमेरिकी विद्वान् बलूम फील्ड़ (सन् 1933 ई0) के बाद अमेरिकी भाषा विज्ञानियों ने ध्वनि-विज्ञान एवं रूप-विज्ञान आदि के साथ भाषा-विज्ञान की एक नवीन पद्धति के रूप में प्रायोगिक भाषा-विज्ञान का बड़ी तीव्रता के साथ विकास किया है। इस पद्धति के अन्तर्गत भाषा-विज्ञान प्रयोगशालाओं का विषय बनता जा रहा है और उसके लिए अनेक यंत्रों का अविष्कार हो गया है। यह देख कर निश्चित रूप में इस विषय को विज्ञान ही कहा जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

आजकल जबकि समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान आदि शास्त्रीय विषयों के लिए जहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग करने की परम्परा चल पड़ी है तब शुद्ध कारण-कार्य परम्परा पर आधारित भाषा-विज्ञान को विज्ञान कहना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता।

भाषा-विज्ञान की परिभाषा

- “भाषा-विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है।”

मंगल देव शास्त्री (तुलनात्मक भाषाशास्त्र) के शब्दों में-

- ”भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें (क) सामान्य रूप से मानवी भाषा (ख) किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अन्ततः (ग) भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है।”

डॉ॰

भोलानाथ तिवारी के ‘भाषा-विज्ञान’ ग्रन्थ में यह परिभाषा इस प्रकार दी गई है-

- “जिस विज्ञान के अन्तर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक् व्याख्या करते हुए, इन सभी के विषय में सिद्धान्तों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं।”

ऊपर दी गई सभी परिभाषाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि उनमें परस्पर कोई अन्तर नहीं है। डॉ॰ श्यामसुन्दर दास की परिभाषा में जहाँ केवल भाषाविज्ञान पर ही दृष्टि केन्द्रित रही है वहीँ मंगलदेव शास्त्री एवं भोलानाथ तिवारी ने अपनी परिभाषाओं में भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकारों को भी समाहित कर लिया है। परिभाषा वह अच्छी होती है जो संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो। इस प्रकार हम भाषा-विज्ञान की एक नवीन परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं- “जिस अध्ययन के द्वारा मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए, उसे भाषा-विज्ञान कहा जाता है।”

दूसरे शब्दों में भाषा-विज्ञान वह है जिसमें मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

व्याकरण और भाषा-विज्ञान में अन्तर

- (क) व्याकरण शास्त्र में किसी भाषा विशेष के नियम बताए जाते हैं अतः उसका दृष्टिकोण एक भाषा पर केन्द्रित रहता है किन्तु भाषा-विज्ञान में तुलना के लिए अन्य भाषाओं के नियम, अध्ययन का आधार बनाए जाते हैं। इस प्रकार व्याकरण का क्षेत्र सीमित है और भाषा-विज्ञान का व्यापक।

- (ख) व्याकरण वर्णन-प्रधान है। वह किसी भाषा के नियम तथा साधु रूप सामने रख देता है। व्याकरण भाषा के व्यावहारिक पक्ष का संकेत करता है उसके कारण व इतिहास की कोई विवेचना नहीं करता। संस्कृत की गम् धातु (गतः) से हिन्दी में गया बना है। परन्तु ‘जाना’, ‘जाता’ आदि शब्द ‘या’ धातु से बने हैं। इसी कारण गया शब्द को भी इसी के साथ जोड़ दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से कभी ‘एक दश’ शुद्ध शब्द रहा होगा परन्तु कालान्तर में ‘द्वादश’ की नकल पर ‘एकादश’ का प्रचलन हो गया। व्याकरण तो प्रचलित रूप बतला कर चुप हो जाएगा पर भाषा-विज्ञान इससे भी आगे जाएगा, वह बताएगा कि इसके पीछे मुण्डा आदि आसपास की भाषाओं का प्रभाव है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है।

- (ग) भाषा-विज्ञान जहाँ भाषा के विकास का कारण समझाता है वहाँ व्याकरण प्रचलित शब्द को ‘साधु प्रयोग’ कहकर भाषा-विज्ञान का अनुगमन करता जाता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है। भाषा-विज्ञान में ध्वनि-विचार के अन्तर्गत हिन्दी के अधिकांश शब्द व्यंजनांत माने जाने लगे हैं जैसे ‘राम’ शब्द का उच्चारण ‘राम’ न होकर राम् है किन्तु व्याकरण अभीतक अकारांत मानता चला आ रहा है।

- (घ) भाषा-विज्ञान में भाषा के जो परिवर्तन उसका विकास माने जाते हैं वे व्याकरण में उसकी भ्रष्टता कहे जाते हैं। यही कारण है कि संस्कृत के बाद प्राकृत (= बिगड़ी हुई) आदि नाम दिये गये। भाषा-विज्ञान ‘धर्म’ शब्द के ‘धम्म’ या ‘धरम’ हो जाने को उसका विकास कहता है और व्याकरण उसे विकार कहता है।

साहित्य और भाषा-विज्ञान

भाषा के प्रचलित वर्तमान स्वरूप को छोड़ कर शेष सारी अध्ययन सामग्री भाषा-विज्ञान को साहित्य से ही उपलब्ध होती है। यदि आज हमारे सामने संस्कृत, ग्रीक और अवेस्ता साहित्य न होता तो भाषा-विज्ञान कभी यह जानने में सफल न होता कि ये तीनों भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से निकली हैं। इसी प्रकार आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का हिन्दी साहित्य हमारे सामने न होता तो भाषा-विज्ञान हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार कर पाता।

भाषा-विज्ञान किसी प्रकार से भी भाषा का अध्ययन करे उसे पग-पग पर साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। बुन्देलखण्ड के नटखट बालकों के मुंह से यह सुन कर-

- ओना मासी धम

- बाप पढ़े ना हम

व्याकरण कहता है कि यह क्या बला है, प्राचीन साहित्य का अध्ययन ही उसे बतलाएगा कि शाकटायन के प्रथम सूत्र ‘ऊँ नमः सिद्धम्’ का ही यह बिगड़ा हुआ रूप है।

साहित्य भी भाषा-विज्ञान की सहायता से अपनी अनेक समस्याओं का समाधान खोजने में सफल हो जाता है। डॉ॰ वासुदेव शरण अग्रवाल ने भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर

जायसीकृत ‘

पद्मावत’ के बहुत से शब्दों को उनके मूल रूपों से जोड़ कर उनके अर्थों को स्पष्ट किया है। साथ ही शुद्ध पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता ली है। अतः साहित्य और भाषा-विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं।

मनोविज्ञान और भाषा-विज्ञान

भाषा हमारे भावों-विचारों अर्थात् मन का प्रतिबिम्ब होती है अतः भाषा की सहायता से बहुत से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। विशेष रूप से

अर्थविज्ञान तो

मनोविज्ञान पर पूरी तरह से आधारित है।

वाक्य-विज्ञान के अध्ययन में भी मनोविज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है। कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तन का कारण जानने के लिए भी मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। भाषा की उत्पत्ति तथा प्रारम्भिक रूप की जानकारी में भी बाल-मनोविज्ञान तथा अविकसित लोगों का मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है।

मनोविज्ञान को भी अपनी चिकित्सा-पद्धति में रोगी की ऊलजलूल बातों का अर्थ जानने के लिए भाषा-विज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है। अतः भाषा-विज्ञान की सहायता से एक मनोविज्ञानी रोगी की मनोग्रन्थियों का पता लगाने में सफल हो सकता है। भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान के घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण ही आजकल

भाषा मनोविज्ञान (Linguistic Psychology) या साइकोलिंगिंवस्टिक्स (Psycholinguistics) नामक एक नयी अध्ययन-पद्धति का विकास हो रहा है।

शरीर-विज्ञान और भाषा-विज्ञान

भाषा मुख से निकलने वाली ध्वनि को कहते हैं अतः भाषा-विज्ञान में हवा भीतर से कैसे चलती है,

स्वरयंत्र,

स्वरतंत्री, नासिकाविवर, कौवा, तालु, दाँत, जीभ, ओंठ, कंठ, मूर्द्धा तथा नाक के कारण उसमें क्या परिवर्तन होते हैं तथा

कान द्वारा कैसे

ध्वनि ग्रहण की जाती है, इन सबका अध्ययन करना पड़ता है। इसमें

शरीर-विज्ञान ही उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण

आँख द्वारा होता है और इस प्रक्रिया का अध्ययन भी भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत ही होता है। इसके लिए भी उसे शरीर विज्ञान का ऋणी होना पड़ता है।

भूगोल और भाषा-विज्ञान

भाषा-विज्ञान और

भूगोल का भी-गहरा सम्बन्ध है। कुछ लोगों के अनुसार किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का उसकी भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान में बोली जाने वाली भाषा में वहाँ के पेड़-पौधे, पक्षी, जीव-जन्तु एवं

अन्न आदि के लिए शब्द अवश्य मिलते हैं परन्तु यदि उनमें से किसी की समाप्ति हो जाए तो उसका नाम वहाँ की भाषा से भी जुदा हो जाता हैं। ‘सोमलता’ शब्द का प्रयोग आज हमारी भाषा में नहीं होता। इस लोप का कारण सम्भवतः भौगोलिक ही है। किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास होना तथा किसी स्थान में बहुत सी बोलियों का होना भी भौगोलिक परिस्थितियों का ही परिणाम होता है। दुर्गम पर्वतों पर रहने वाली जातियों का परस्पर कम सम्पर्क होने के कारण उनकी बोली प्रसार नहीं कर पाती। नदियों के आर-पार रहने वाले लोगों की बोली-भाषा सामान्य भाषा से हट कर भिन्न होती है।

देशों, नगरों, नदियों तथा प्रान्तों आदि के नामों का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन करने में भूगोल बड़ी मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है।

अर्थ-विचार के क्षेत्र में भी भूगोल भाषा-विज्ञान की सहायता करता है। ‘उष्ट्र’ का अर्थ

भैंसा से

ऊँट कैसे हो गया तथा ‘सैंधव’ का अर्थ घोड़ा और नमक ही क्यों हुआ, आदि समस्याओं पर विचार करने में भी भूगोल सहायता करता है। भाषा-विज्ञान की एक शाखा

भाषा-भूगोल की अध्ययन-पद्धति तो ठीक भूगोल की ही भाँति होती है। इसी प्रकार किसी स्थान के प्रागौतिहासिक काल के भूगोल का अध्ययन करने में भाषा-विज्ञान भी पर्याप्त सहायक होता है।

इतिहास और भाषा-विज्ञान

इतिहास का भी भाषा-विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इतिहास के तीन रूपों (१) राजनीतिक इतिहास, (२) धार्मिक इतिहास, (३) सामाजिक इतिहास-को लेकर यहाँ भाषा-विज्ञान से उसका सम्बन्ध दिखलाया जा रहा है-

- (क) राजनीतिक इतिहास : किसी देश में अन्य देश का राज्य होना उन दोनों ही देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के कई हजार शब्दों का प्रवेश तथा अंग्रेजी भाषा में कई हजार भारतीय भाषाओं के शब्दों का प्रवेश भारत की राजनीतिक पराधीनता या दोनों देशों के परस्पर सम्बन्ध का परिणाम है। हिन्दी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली शब्दों के आने के कारणों को जानने के लिए भी हमें राजनीतिक इतिहास का सहारा लेना पड़ता है।

- (ख) धार्मिक इतिहास : भारत में हिन्दी-उर्दू-समस्या धर्म या साम्प्रदायिकता की ही देन है। धर्म का भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। धर्म का रूप बदलने पर भाषा का रूप भी बदल जाता है। यज्ञ का लोक-धर्म से उठ जाना ही वह कारण है जिससे आज हमारी भाषा से यज्ञ-सम्बन्धी अनेक शब्दों का लोप हो चुका है। व्यक्तियों के नामों पर भी धर्म का प्रभाव पड़ता है। हिन्दू की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता होगी तो एक मुसलमान की भाषा में अरबी-फारसी के शब्दों की प्रचुरता देखने को मिलेगी। इसी प्रकार बहुत-सी प्राचीन धार्मिक गुत्थियों को भाषा-विज्ञान की सहायता से सुलझाया जा सकता है। धर्म के बल पर कभी-कभी कोई बोली अन्य बोलियों को पीछे छोड़कर विशेष महत्त्व पा जाती है। मध्य युग में अवधी और ब्रज के विशेष महत्त्व का कारण हमें धार्मिक इतिहास में ही प्राप्त होता है।

- (ग) सामाजिक इतिहास : सामाजिक व्यवस्था तथा हमारी परम्पराएँ भी भाषा को प्रभावित करती हैं। भाषा की सहायता से किसी जाति के सामाजिक इतिहास का ज्ञान भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय समाज में पारिवारिक सम्बन्धों को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इसलिए भारतीय भाषाओं में, माँ-बाप, बहन-भाई, चाचा, मौसा, फूफा, बुआ, मौसी, साला, बहनोई, साढ़ू, साली, सास-ससुर जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है किन्तु यूरोपीय समाज में इन सभी सम्बन्धों के लिए केवल अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर जैसे शब्द ही है जिनमें कुछ ‘इन लॉ’ आदि शब्द जोड़ जाड़ कर अभिव्यक्ति की जाती है। अतः भाषा-विज्ञान के अध्ययन में सामाजिक इतिहास पूरी सहायता करता है। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में शब्दों का किस प्रकार निर्माण हो जाया करता है इस पर भाषा-विज्ञान प्रकाश डालता है। किसी समाज की भाषा में मिलने वाले शब्दों से उसकी समाज-व्यवस्था का परिचय प्राप्त होता है। समाज में संयुक्त-परिवार व्यवस्था है, विशाल कुटुम्ब व्यवस्था है या एकल परिवार व्यवस्था है इस बात का उसमें व्यवहार किए गए शब्दों से पता चलता है।

भाषाविज्ञान तथा ज्ञान के अन्य क्षेत्र

भाषाविज्ञान के अध्ययन में

तर्कशास्त्र,

भौतिकशास्त्र एवं

मानव-शास्त्र जैसे अन्य ज्ञान के क्षेत्र भी बड़ी सहायता पहुंचाते हैं। मनुष्य में अनेक प्रकार के अंधविश्वास घर कर लेते हैं जिनका उसकी भाषा पर प्राभाव पड़ता है। भारतीय सामज में स्त्रियाँ अपने पति का नाम घुमा-फिराकर लेती है, सीधा-स्पष्ट नहीं। रात्रि में विशाल कीड़ों का नाम नहीं लिया जाता है। वे अपने लड़के का नाम मांगे (मांगा हुआ), छेदी (उसकी नाक छेद कर), बेचू (उसे दो-चार पैसे में किसी के हाथ बेच कर), घुरहू (कूड़ा), कतवारू (कूड़ा) अलिचार (कूड़ा) या लेंढ़ा (रड्डी), आदि रखते हैं। अंधविश्वासों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी सामाजिक-मनोविज्ञान से सम्बद्ध गुत्थियों के स्पष्टीकरण के लिए मानव-विज्ञान की शाखा-प्रशाखाओं का सहारा लेना पड़ता है।

इस प्रकार ज्ञान के अनेक क्षेत्र- संस्कृति-अध्ययन, शिक्षाशास्त्र, सांख्यिकी, पाठ-विज्ञान - आदि भाषा विज्ञान से गहरा सम्बन्ध रखते हैं।

भाषाविज्ञान के क्षेत्र

मानव की भाषा का जो क्षेत्र है वही भाषा-विज्ञान का क्षेत्र है। संसारभर के सभ्य-असभ्य मनुष्यों की भाषाओं और बोलियों का अध्ययन भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान केवल सभ्य-साहित्यिक भाषाओं का ही अध्ययन नहीं करता अपितु असभ्य-बर्बर-असाहित्यिक बोलियों का, जो प्रचलन में नहीं है, अतीत के गर्व में खोई हुई हैं उन भाषाओं का भी अध्ययन इसके अन्तर्गत होता है।

भाषा-विज्ञान के अध्ययन के विभाग

विषय-विभाजन की दृष्टि से भाषाविज्ञान को भाषा-संरचना (

व्याकरण) एवं 'अर्थ का अध्ययन' (semantics) में बांटा जाता है। इसमें भाषा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण और वर्णन करने के साथ ही विभिन्न भाषाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। भाषाविज्ञान के दो पक्ष हैं- तात्त्विक और व्यवहारिक।

इसके अतिरिक्त भाषाविज्ञान का ज्ञान-विज्ञान की अन्यान्य शाखाओं के साथ गहरा संबंध है। इससे

समाजभाषाविज्ञान,

मनोभाषाविज्ञान,

गणनामूलक भाषाविज्ञान (computational lingustics), आदि इसकी विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ है। भाषाविज्ञान के गौण क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

- 1. भाषा की उत्पत्ति : भाषा-विज्ञान का सबसे प्रथम, स्वाभाविक, महत्त्वपूर्ण किन्तु विचित्र प्रश्न भाषा की उत्पत्ति का है। इस पर विचार करके विद्वानों ने अनेक सिद्धान्तों का निर्माण किया है। यह एक अध्ययन का रोचक विषय है जो भाषा के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है।

- 2. भाषाओं का वर्गीकरण : भाषा के प्राचीन विभाग (वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि एवं अर्थ) के आधार पर हम संसार भर की सभी भाषाओं का अध्ययन करके उन्हें विभिन्न कुलों या वर्गों में विभाजित करते हैं।

- 3. अन्य क्षेत्र : भाषा के अध्ययन के भाषा-भूगोल, भाषा-कालक्रम विज्ञान, भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज, लिपि-विज्ञान, भाषा की प्रकृति, भाषा के विकास के कारण आदि अन्य अनेक क्षेत्र हैं।

तात्त्विक भाषाविज्ञान के प्रक्षेत्र

- स्वनविज्ञान (Phonetics) : मानव के स्वर-यंत्र द्वारा उत्पन्न स्वनियों का अध्ययन

- रूपविज्ञान (morphology) : शब्दों के आन्तरिक संरचना का अध्ययन

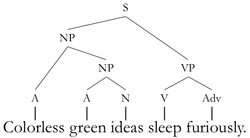

- वाक्यविन्यास या वाक्यविज्ञान (syntax) : वाक्य का निर्माण करने वाली शाब्दिक इकाइयों (lexical units) के बीच परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन

- अर्थविज्ञान (semantics) : शब्दों एवं कथनों के अर्थ का अध्ययन

वाक्य-विज्ञान : भाषा में सारा विचार-विनिमय वाक्यों के आधार पर किया जाता है। भाषा-विज्ञान के जिस विभाग में इस पर विचार किया जाता है उसे वाक्य-विचार या वाक्य-विज्ञान कहते हैं। इसके तीन रूप हैं-

- (१) वर्णनात्मक (descriptive)

- (२) ऐतिहासक वाक्य-विज्ञान (Historical)

- (३) तुलनात्मक वाक्य-विज्ञान (Comparative)

वाक्य-रचना का सम्बंध बोलनेवाले समाज के मनोविज्ञान से होता है। इसलिए भाषा-विज्ञान की यह शाखा बहुत कठिन है।

रूप-विज्ञान : वाक्य की रचना पदों या रूपों के आधार पर होती है। अतः वाक्य के बाद पद या रूप का विचार महत्त्वपूर्ण हो जाता है। रूप-विज्ञान के अन्तर्गत धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि उन सभी उपकरणों पर विचार करना पड़ता है जिनसे रूप बनते हैं।

शब्द-विज्ञान : रूप या पद का आधार शब्द है। शब्दों पर रचना या इतिहास इन दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति या भाषा का विचार भी इसके अन्तर्गत किया जाता है। कोश-निर्माण तथा व्युत्पत्ति-शास्त्र शब्द-विज्ञान के ही विचार-क्षेत्र की सीमा में आते हैं। भाषा के शब्द समूह के आधार पर बोलने वाले का सांस्कृतिक इतिहास जाना जा सकता है।

ध्वनि-विज्ञान : शब्द का आधार है ध्वनि। ध्वनि-विज्ञान के अन्तर्गत ध्वनियों का अनेक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। इसके अन्तर्गत ध्वनि-शास्त्र (Phonetics) एक अलग से उपविभाग है जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंगों-मुख-विवर, नासिका-विवर, स्वर तंत्री, ध्वनि यंत्र के साथ-साथ सुनने की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के दो रूप हैं-ऐतिहासिक और दूसरा तुलनात्मक। ग्रिम नियम का सम्बन्ध इसी से है।

अर्थ-विज्ञान : वाक्य का बाहरी अंग ध्वनि पर समाप्त हो जाता है यह भाषा का बाहरी कलेवर है इसके आगे उसकी आत्मा का क्षेत्र प्रारम्भ होता है जिसे हम अर्थ कहते हैं। अर्थ-रहित शब्द आत्मारहित शरीर की भाँति व्यर्थ होता है। अतः अर्थ भाषा का एक महत्त्वपूर्ण अंग होता है। अर्थ-विज्ञान में शब्दों के अर्थों का विकास तथा उसके कारणों पर विचार किया जाता है।

भाषाविज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ अथवा प्रकार

किसी भी अध्ययन को हम वैज्ञानिक तब कहते हैं जब उसमें एक निश्चित प्रक्रिया को अपना कर चलते हैं। भाषा विज्ञान भी किसी भाषा के कारण-कार्यपरक युक्तिपूर्ण विवेचन-विश्लेषण के लिए कुछ निश्चित प्रक्रियाओं में बंध कर चलता है। इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर अभी तक भाषा-विज्ञान के पाँच प्रकार के अध्ययन हमें प्राप्त होते हैं-

सामान्यतया भाषा का अध्ययन निम्नांकित दृष्टियों से किया जाता है :

वर्णनात्मक पद्धति

वर्णात्मक पद्धति द्वारा एक ही काल की किसी एक भाषा के स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए इसमें उन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाता, जिनके आधार पर भाषा-विशेष की रचनागत विशेषताओँ को स्पष्ट किया जा सके। ध्यातव्य है कि इस पद्धति में एक साथ विभिन्न कालों को भाषा का समावेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर काल की भाषा के विश्लेषण के लिए पृथक्-पृथक् सिद्धांतों का प्रयोजन पड़ेगा।

पाणिनि न केवल भारत के, अपितु संसार के सबसे बड़े भाषाविज्ञानी हैं, जिन्होंने वर्णनात्मक रूप में भाषा का विशद एवं व्यापक अध्ययन किया।

कात्यायन एवं

पतञ्जलि भी इसी कोटि में आते हैं। ग्रीक विद्वानों में थ्रैक्स, डिस्कोलस तथा इरोडियन ने भी इस क्षेत्र में उल्लेख्य कार्य किया था।

पाणिनि से पूर्ण प्रभावित होकर

ब्लूमफील्ड (अमरीका) ने सन् १९३२ ई. में 'लैंग्वेज' नामक अपना ग्रन्थ प्रकाशित करवाकर वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इधर पश्चिमी देशों - विशेषकर अमरीका में वर्णनात्मक भाषाविज्ञान का आशातीत विकास हुआ है।

ऐतिहासिक पद्धति या कालक्रमिक पद्धति (diachronic linguistics)

किसी भाषा मे विभिन्न कालों में परिवर्तनों पर विचार करना एवं उन परिवर्तनों के सम्बन्ध में सिद्धांतो का निर्माण ही ऐतिहासिक भाषाविज्ञान (Historical linguistics) का उद्देश्य होता है। वर्णनात्मक पद्धति का मूल अन्तर यह है कि वर्णनात्मक पद्धति जहाँ एककालिक है, वहाँ ऐतिहासिक पद्धति द्विकालिक।

संकृत भाषा की प्राचीनता ने ऐतिहासिक पद्धति की ओर भाषाविज्ञानियों का ध्यान आकृष्ट किया। 'फिलॉलोजी' का मुख्य प्रतिपाद्य प्राचीन ग्रन्थों की भाषाओं का तुलनातमक अध्ययन ही था। मुख्यतः संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, लॉतिन जैसी भाषाओं पर ही विद्वानों का ध्यान केन्द्रित रहा।

फ्रेडरिक औगुस्ट वुल्फ ने सन् १७७७ ई. में ही ऐतिहासिक पद्धति की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया था।

वस्तुतः, किसी भी भाषा के विकासात्मक रूप को समझने के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लेंना ही पड़ेगा। पुरानी हिन्दी अथवा मध्यकालीन हिन्दी और आधुनिक हिन्दी में क्या परिवर्तन हुआ है, इसे ऐतिहासिक पद्धति द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है।

तुलनात्मक पद्धति

तुलनात्मक पद्धति द्वारा दो या दो से अधिक भाषाओं की तुलना की जाती है। इसे मिश्रित पद्धति भी कह सकते हैं, क्योंकि विवरणात्मक पद्धति तथा ऐतिहासिक पद्धति दोनों का आधार लिया जाता है। विवरण के लिए किसी एक काल को निश्चित करना होता है और तुलना के लिए कम-से-कम दो भाषाओं की अपेक्षा होती है। इस प्रकार, तुलनात्मक पद्धति को वर्णनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति का योग कहा जा सकता है।

तुलनात्मक पद्धति किन्हीं दो भाषाओं पर लागू हो सकती है। जैसे, भारतीय भाषाओं - भोजपुरी आदि में भी परस्पर तुलना की जाती है या फिर हिन्दी-अंगरेजी, हिन्दी-रूसी, हिन्दी-फारसी का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात् इसमें क्षेत्रगत सीमा नहीं है।

विलियम जोन्स (१७४६-१७९४तक), फ्रांस बॉप्प (१७९१-१८६७),

मैक्समूलर (१८२३-१९००), कर्टिअस (१८२०-१८८५), औगुस्ट श्लाइखर (१८२३-१८६८) प्रभृति विद्वानों ने तुलनात्मक भाषाविज्ञान के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। पर, अबतक तुलनात्मक भाषाविज्ञान में उन सिद्धांतों की बड़ी कमी है, जिनके आधार पर दो भिन्न भाषाओं का वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं बन सका।

संरचनात्मक (गठनात्मक) पद्धति

संरचनात्मक पद्धति वर्णनात्मक पद्धति की अगली कड़ी है। अमरीका में इस पद्धति का विशेष प्रचार हो रहा है। इसमें यांत्रिक उपकरणों को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है, जिससे अनुवाद करने में विशेष सुविधा होगी। जैलिग हैरिस ने 'मेथेड्स इन स्ट्रक्चरल लिंग्युस्टिक्स ' नामक पुस्तक लिखकर इस पद्धति को विकसित किया।

भाषाविज्ञान का प्रयोगात्मक पक्ष

विज्ञान की अन्य शाखाओं के समान भाषाविज्ञान के भी प्रयोगात्मक पक्ष हैं, जिनके लिये प्रयोग की प्रणालियों और प्रयोगशाला की अपेक्षा होती है। भिन्न-भिन्न यांत्रिक प्रयोगों के द्वारा उच्चारणात्मक

स्वनविज्ञान(articulatory phonetics), भौतिक स्वनविज्ञान (acoustic phonetics) और श्रवणात्मक स्वनविज्ञान (auditory phonetics) का अध्ययन किया जाता है। इसे प्रायोगिक स्वनविज्ञान, यांत्रिक स्वनविज्ञान या प्रयोगशाला स्वनविज्ञान भी कहते हैं। इसमें

दर्पण जैसे सामान्य उपकरण से लेकर जटिलतम वैद्युत उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। परिणामस्वरूप भाषाविज्ञान के क्षेत्र में गणितज्ञों, भौतिकशास्त्रियों और इंजीनियारों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित हो गया है। कृत्रिम तालु और कृत्रिम तालु प्रोजेक्टर की सहायता से व्यक्तिविशेष के द्वारा उच्चारित स्वनों के उच्चारण स्थान की परीक्षा की जाती है। कायमोग्राफ स्वानों का घोषणत्व और प्राणत्व निर्धारण करने अनुनासिकता और कालमात्रा जानने के लिये उपयोगी है। लैरिंगो स्कोप से स्वरयंत्र (काकल) की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। एंडोस्कोप लैरिंगोस्कोप का ही सुधरा रूप है। ऑसिलोग्राफ की तरंगें स्वनों के भौतिक स्वरूप को पर्दे पर या फिल्म पर अत्यंत स्पष्टता से अंकित कर देती है। यही काम स्पेक्टोग्राफ या सोनोग्राफ द्वारा अधिक सफलता से किया जाता है। स्पेक्टोग्राफ जो चित्र प्रस्तुत करता है उन्हें पैटर्न प्लेबैक द्वारा फिर से सुना जा सकता है। स्पीचस्ट्रेचर की सहायता से रिकार्ड की हुई सामग्री को धीमी गति से सुना जा सकता है। इनके अतिरिक्त और भी छोटे बड़े यंत्र हैं, जिनसे भाषावैज्ञानिक अध्ययन में पर्याप्त सहायता ली जा रही है।

फ्रांसीसी भाषावैज्ञानिकों में रूइयो ने स्वनविज्ञान के प्रयोगों के विषय में (Principes phonetique experiment, Paris, 1924) ग्रंथ लिखा था। लंदन में प्रो॰ फर्थ ने विशेष तालुयंत्र का विकास किया। स्वरों के मापन के लिये जैसे स्वरत्रिकोण या चतुष्कोण की रेखाएँ निर्धारित की गई हैं, वैसे ही इन्होंने व्यंजनों के मापन के लिये आधार रेखाओं का निरूपण किया, जिनके द्वारा उच्चारण स्थानों का ठीक ठीक वर्णन किया जा सकता है। डेनियल जांस और इडा वार्ड ने भी अंग्रेजी स्वनविज्ञान पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। फ्रांसीसी, जर्मन और रूसी भाषाओं के स्वनविज्ञान पर काम करने वालों में क्रमश: आर्मस्ट्राँग, बिथेल और बोयानस मुख्य हैं। सैद्धांतिक और प्रायोगिक स्वनविज्ञान पर समान रूप से काम करनेवाले व्यक्तियों में निम्नलिखित मुख्य हैं: स्टेटसन (मोटर फोनेटिक्स 1928), नेगस (द मैकेनिज्म ऑव दि लेरिंग्स,1919) पॉटर, ग्रीन और कॉप (विजिबुल स्पीच), मार्टिन जूस (अकूस्टिक फोनेटिक्स, 1948), हेफनर (जनरल फोनेटिक्स 1948), मौल (फंडामेंटल्स ऑव फोनेटिक्स, 1963) आदि।

इधर एक नया यांत्रिक प्रयास आरंभ हुआ है जिसका संबंध शब्दावली, अर्थतत्व तथा व्याकरणिक रूपों से है। यांत्रिक अनुवाद के लिए वैंद्युत कम्प्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक युग की एक विशेष देन है। यह अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का अत्यंत रोचक और उपादेय विषय है।

.In the divisor(19), previous one or the number before 9 is 1. By sutra,Eka adhika or by adding 1 more to the previous one, we get 2. Lets call the previous one+1 (here 2) as "x".In this method,we start from the end.There will be (divisor-1) terms in the answer.Now,

.In the divisor(19), previous one or the number before 9 is 1. By sutra,Eka adhika or by adding 1 more to the previous one, we get 2. Lets call the previous one+1 (here 2) as "x".In this method,we start from the end.There will be (divisor-1) terms in the answer.Now, ) ,ie,

) ,ie, ,

, ,

, ..can also be found in seconds,if you practice it.

..can also be found in seconds,if you practice it. terms)

terms) ,

,  etc. also.ie,

etc. also.ie, =

=  , where

, where  =

=  .

. previous digit is 4 so multiply 7 by 4+1 (=5,x) Result : 0 . 1 4 2 8 5 7

previous digit is 4 so multiply 7 by 4+1 (=5,x) Result : 0 . 1 4 2 8 5 7 terms)

terms)